Geschichten aus dem Stadtarchiv

In den Regalen des Stadtarchivs lagert ein Schatz an historischen Geschichten. Interessant, kurios und oft sehr menschlich. Stadtarchivar Simon Kalleder schreibt für das Stadtmagazin regelmäßig sehr unterhaltsam über die kleinen und großen Geschichten, die er zutage fördert.

-

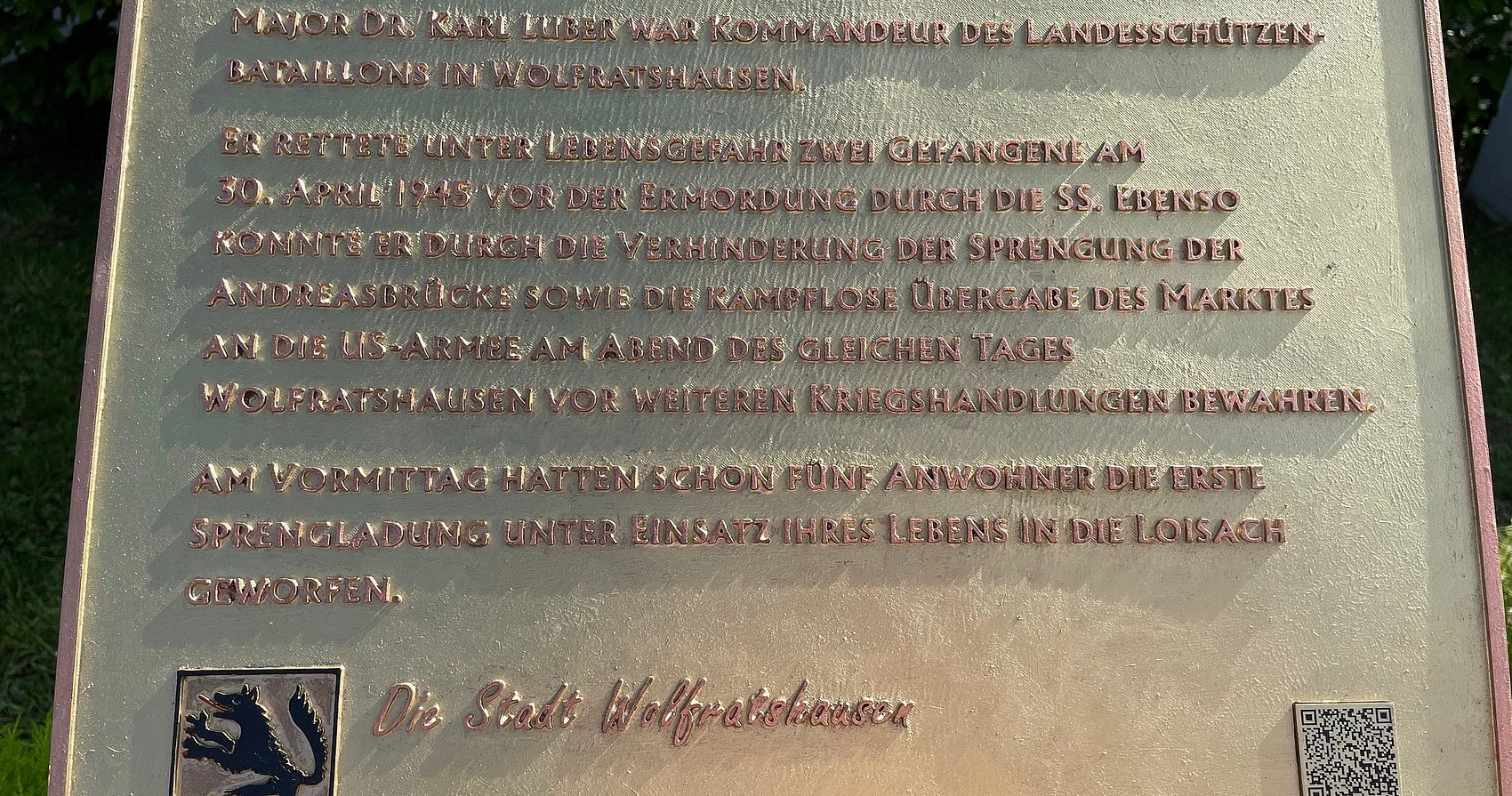

Dr. Karl Luber und der 30. April 1945 in Wolfratshausen

Vernunft in harten Zeiten

Auch wenn das Leben in Wolfratshausen in den allermeisten Zeiten als geruhsam zu bezeichnen ist, so war dies am 30. April 1945 absolut nicht der Fall. Der II. Weltkrieg lag in seinen letzten Zügen. Die U.S. Armee rückte unaufhaltsam vor. Es war klar, dass sie in Kürze Wolfratshausen erreichen würde.

Todesmarsch

Bereits zwei Tage zuvor waren die schrecklichen Verbrechen des NS-Regimes für viele Einwohner drastisch sichtbar geworden. Seit dem 28. April zogen immer wieder Kolonnen von Häftlingen des Konzentrationslagers Dachau durch den Ort. Diese mussten auf den zu recht so genannten Todesmärschen Richtung Süden marschieren. Nachdem die Amerikaner die Kontrolle übernommen hatten wurden die Überlebenden dieses Zuges wenige Tage später zunächst in Föhrenwald einquartiert, die ersten Anfänge des späteren Displaced Persons Lagers. Aber bis dahin wurden leider noch viele Menschen ermordet oder starben an Krankheit und Erschöpfung. 56 Personen wurden zunächst auf dem Friedhof in Nantwein beerdigt.

Nicht nur als Bewacher des Todesmarsches kamen SS-Einheiten durch Wolfratshausen. Es zogen auch immer wieder Einheiten aus München in Richtung Süden. Auf dem Weg in die vermeintliche Alpenfestung von der aus der Krieg fortgesetzt werden sollte. Diese existierte jedoch nicht, sondern war nur eine Propagandalüge.

Angespannte Lage

Die Stimmung an diesem 30. April war sicherlich extrem angespannt. Denn neben der I. Kompanie des Landesschützenbataillons 435, hielten sich auch immer wieder SS-Truppen im Markt auf. Der Anmarsch der Amerikaner steht unmittelbar bevor. Es ist zu befürchten, dass es zu Kampfhandlungen kommen wird. Tatsächlich kommt es am Nachmittag zu einem Tieffliegerangriff in Nantwein. Bei diesem werden durch die Explosion eines Munitionstransporters neben mehreren Soldaten auch zwei Jugendliche getötet.

Weitere Todesfälle können verhindert werden. Dies ist zu einem großen Teil Dr. Karl Luber zu verdanken. Luber befehligte die Landesschützen in Wolfratshausen. Auch wenn es auf dem Bild auf dieser Seite anders aussehen mag: Dr. Karl Luber war alles andere als ein überzeugter Nazi. Zwar war er nach dem I. Weltkrieg im später berüchtigten Freikorps Epp an der Niederschlagung des Ruhraufstandes beteiligt. Es ist möglich, dass er damals noch eine sehr rechte Einstellung hatte. Später heiratete er eine der drei Töchter von Erhard Auer, einem der wichtigsten SPD Politiker Bayerns. In der NS Zeit waren Auers andere Schwiegersöhne wegen ihres jüdischen Hintergrunds starker Drangsalierung durch das Regime ausgesetzt. Auch Luber selbst wurde durch die NS-Behörden misstrauisch beäugt, konnte jedoch seiner Arbeit weiterhin nachgehen. Deswegen versuchte er ein unauffälliges Profil zu behalten und trat in den Stahlhelm ein. Als dieser 1934 aufgelöst und seine Mitglieder in die SA überführt wurden, trat Luber nicht aus. Damit wollte er verhindern, wieder in den Fokus der Gestapo zu geraten. So beschrieb er es zumindest selbst in seiner Spruchkammerakte. Unabhängig davon verbürgten sich in Lubers Spruchkammerakten mehrere bedeutende Personen wie z. B. Dr. Wilhelm Högner (erster Ministerpräsident von Bayern nach Kriegsende) sowie Rupprecht Gerngross (Anführer der Freiheitsaktion Bayern) für Luber.

Dr. Lubers Einsatz

Als ehemaliger Soldat des I. Weltkrieges und Reserveoffizier arbeitete er vor dem II. Weltkrieg bei einer Versicherung und führte Offizierstätigkeiten im Landesschützenbataillon aus. Dabei wurde er turnusmäßig befördert, sodass er es bis zum Major brachte. Bezüglich seiner Tätigkeit als Offizier sind die Quellen leider sehr dünn. Sie weisen aber alle in eine Richtung: So berichteten mehrere Untergebene, darunter ein ehemaliger politischer KZ-Häftling, dass Luber ausschließlich fanatische Nationalsozialisten aus seinem Verband zu Frontruppen geschickt habe. Zudem berichtet der ehemalige politische Häftling, dass Luber ihn vor Verfolgung geschützt habe, als eine Anti-Nazi-Parole an einer Wand gefunden wurde und er in Verdacht geriet.

Lubers Schwiegervater Erhard Auer wurde nach dem Stauffenberg-Attentat verhaftet und kam ins KZ Dachau. Von dort wurde er schwer krank am Kriegsende nach Giengen verlegt, wo er am 20.März 1945 verstarb. Dr. Karl Luber arbeitete nach dem Krieg wieder bei einer Versicherung und baute die bayerische Ärzteversorgung auf. Dafür bekam er sogar das Bundesverdienstkreuz. Auch bei der Stadterhebung Wolfratshausens war er als Ehrengast geladen. Dr. Karl Luber verstarb am 7. Februar 1977.

Nun aber zurück zum 30. April 1945: Die Bronzetafel, die Sie höchstwahrscheinlich vor Augen haben, falls Sie diese Website über den daneben befindlichen QR-Code aufgerufen haben, hat die Stadt Wolfratshausen vor allem wegen zwei Ereignissen errichten lassen. Zum einen verhinderte Dr. Karl Luber wesentlich die Sprengung der unteren Loisachbrücke, auf deren Nachfolgebau Sie gerade stehen. Da die Sprengung durch die SS durchgeführt werden sollte, war diese Aktion sehr gefährlich. Unterstützt wurde Luber von fünf älteren Wolfratshauser Bürgern, die die Sprengladungen in die Loisach warfen. Einer von ihnen war am Anfang der Nazizeit sogar NS-Ortsgruppenleiter gewesen. Das zeigt deutlich, dass es nicht nur schwarz-weiß, sondern eine Vielzahl von Grauschattierungen auch in dieser Zeit gab. Die Verhinderung der Sprengung der unteren Loisachbrücke, der heutigen Andreasbrücke, rettete vermutlich mehreren Wolfratshausern das Leben. Zudem erleichterte die Brücke den nach Osten vorrückenden US-amerikanischen Truppen den Durchzug, was wieder Leid zu verhindern half.

Das zweite Ereignis ist die Rettung zweier Personen vor der Ermordung durch die SS. Konkret handelte es sich um den Vizemesner Ignaz Leeb und die Mesnerswitwe Karoline Engelhardt. Diese hatten - wohl auf Veranlassung des ehemaligen Bürgermeisters Winibald - auf dem Kirchturm der St. Andreaskirche eine weiße Fahne aufgezogen, um den anrückenden US-Truppen die friedliche Übergabe des Marktes zu signalisieren. Allerdings war der Zeitpunkt dafür zu früh. Kurz nachdem die Fahne sichtbar war, umstellten SS-Truppen die Kirche und nahmen die beiden fest. Sie sollten sofort hingerichtet werden. Major Luber verhinderte dies, da er die Verantwortlichkeit für Bestrafungen für sich reklamierte und rettete so die beiden. Nach mündlicher Überlieferung kamen später noch andere SS-Einheiten zurück, und wollten nun Luber selbst festnehmen, was dieser durch die geschickte Angabe, er sei ein neuer Kommandeur, verhindern konnte. Das solche Situationen leider oft ganz anders ausgingen, sieht man nicht zuletzt am Beispiel der sogenannten „Penzberger Mordnacht“.

Auch wenn vieles aus Mangel an Quellen im Dunkel der Geschichte verborgen bleiben mag, lohnt es sich durchaus, an diese dunkle Zeit in Wolfratshausen zu erinnern. Weitere Informationen zum Thema bietet das Buch von Christian Steeb: „Der erste und letzte Tag des Dritten Reiches in Wolfratshausen“, erhältlich in der örtlichen Buchhandlung Rupprecht oder zur Einsicht im Stadtarchiv.

-

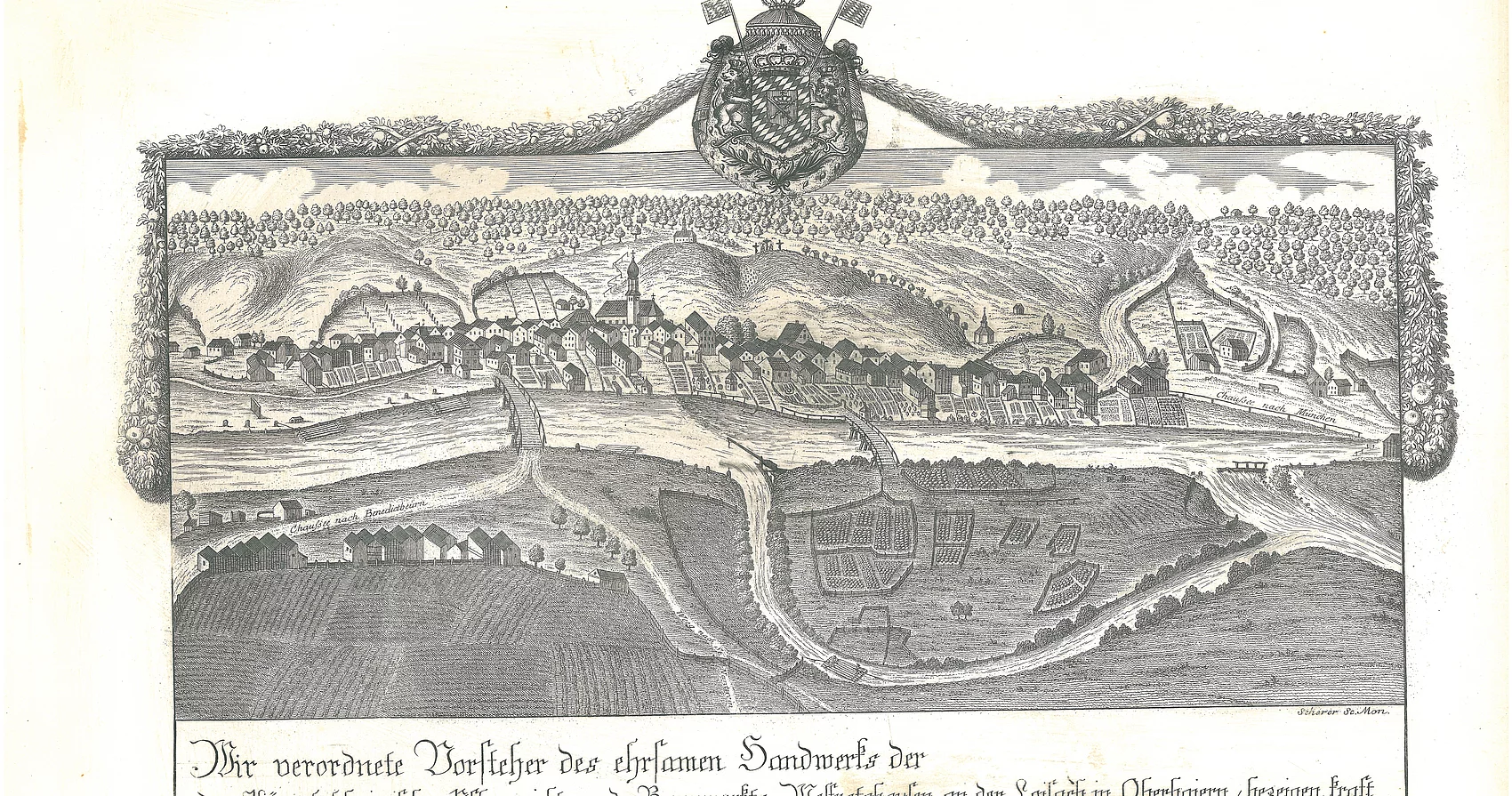

Dachsenbergsche Volksbeschreibung

Interessante Details bietet eine Statistik über die Einwohner der Stadt aus dem 18. Jahrhundert. Konkret geht es um die sogenannte Dachsenbergsche Volksbeschreibung aus den Jahren 1771 bis 1781. Benannt wurde sie nach dem damals leitenden bayerischen Beamten, der für die Durchführung der Volkszählung zuständig war. Damals herrschte in Bayern Max Joseph III., der letzte Kurfürst aus der alten bayerischen Linie der Wittelsbacher. Dieser hatte sich seinen Spitznamen „der Vielgeliebte“ durch zahlreiche karitative Handlungen erworben. Und mit einer ebensolchen hängt die Entstehung der Dachsenbergschen Volksbeschreibung zusammen.

In den Jahren 1770 bis 1772 kam es in weiten Teilen Europas zu einer schrecklichen Hungersnot. Sie wurde ausgelöst durch starke Regenfälle und weitere klimatische Probleme, die zu drei Missernten in Folge führten. Kurfürst Max wollte seinen Untertanen helfen, indem er auf eigene Kosten im Ausland Getreide aufkaufte. Dazu musste er aber wissen, wie viele Untertanen er überhaupt hatte. Hier kommt die Dachsenbergsche Volksbeschreibung ins Spiel.

Obwohl anscheinend schon vorher geplant, gab die Hungersnot diesem aufklärerischen Unterfangen den entscheidenden Auftrieb. Doch trotzdem kam die Dachsenbergsche Volksbeschreibung anscheinend nie über das Stadium eines Prototyps hinaus. Zumindest sind von vielen Orten die Daten nicht mehr erhalten. Für Wolfratshausen ist das zum Glück anders. Zu verdanken ist das meinem Kollegen Dr. Joachim Heberlein aus Weilheim. Er fand in seinen Beständen die Beschreibung von Wolfratshausen. Warum und wie diese im Weilheimer Stadtarchiv gelandet ist, ließ sich leider nicht mehr rekonstruieren. Er übergab sie dem Wolfratshauser Stadtarchiv, wofür ihm hier nochmals herzlich gedankt sei.

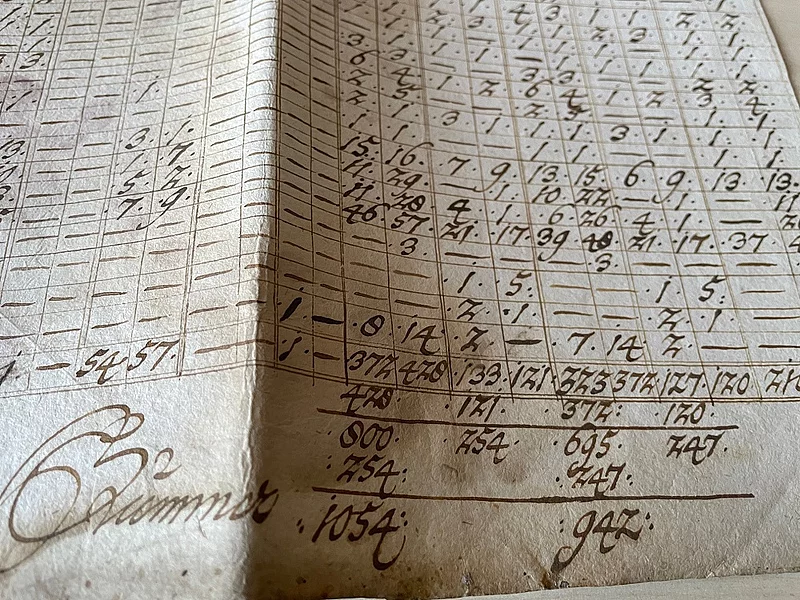

Nun zur Wolfratshauser Statistik: Sie ist wie eine Zeitreise ins späte 18. Jahrhundert. Wir erfahren viel über die damals vorhandenen Berufe und wie stark diese vertreten waren. So gab es beispielsweise 28 Floßleute, zwölf Brauerei-Angestelle, wovon aber nur neun Wolfratshauser Bürger waren. Die Mehrheit bilden 41 Tagelöhner, außerdem gab es je einen Bortenmacher und einen Fischhändler. Auch zu vielen weiteren Berufen sowie ehelichen und unehelichen Kindern bietet dieses Dokument interessante Einblicke.

Insgesamt ist auf demTabellenblatt eine Anzahl von 1054 „Summa der zu diesem Haus gehörigen Seelen“ verzeichnet, also Einwohner Wolfratshausens, die 1770 bei der Volkszählung erfasst wurden. Fein säuberlich notiert mit Federkiel und Tinte auf einem „Hadernpapier“. So nannte man das Papier, dass damals aus alten Lupen, also „Hadern“ hergestellt wurde. Eine sehr strapazierfähige Sorte Papier, die sogar die Nässe gut weggesteckt hat. Leider muss das Dokument im Laufe der Jahrhunderte irgendwann feucht geworden sein. Dies ist gut erkennbar an den Altschimmelflecken, die sich auf dem Schriftstück bräunlich und rötlich absetzen.

-

Faltbootregatta an der Alten Floßlände

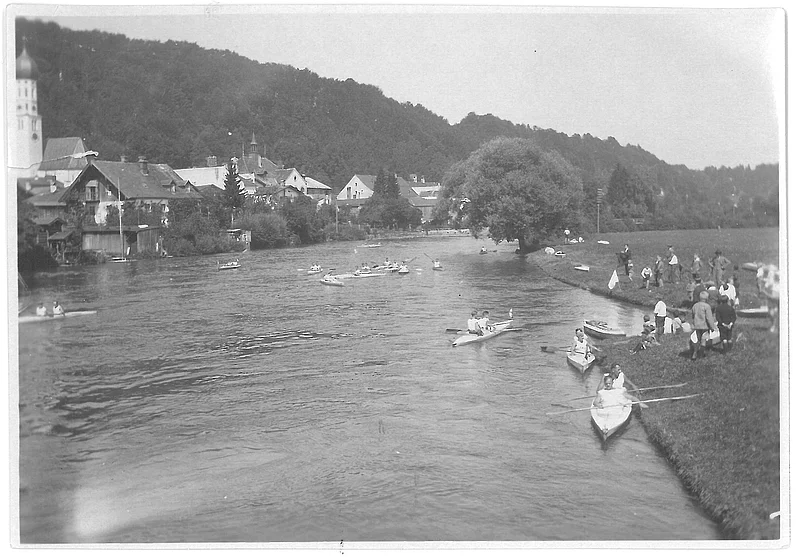

Dieses Bild entstand vor fast 100 Jahren an der Alten Floßlände. Leider gibt es zu dem Foto aus der Bauereis-Sammlung keine weiteren Informationen. Möglicherweise stand diese Regatta in Zusammenhang mit dem 15jährigen Stiftungsfest des Deutschen Touring-Kajak-Clubs am 9. und 10. Juli 1927. Dieser Club war der älteste Faltboot-Verein der Welt. Hauptattraktion war eine von Faltbooten begleitete Floßfahrt auf der Isar von Bad Tölz bis München. Dabei kamen laut Zeitungsbericht immer wieder Faltbootfahrer dazu. Allerdings soll das Wetter sehr regnerisch gewesen sein.

Was heute völlig in Vergessenheit geraten ist: Unsere Region ist die Wiege des modernen Faltboots. Von der Isar aus zog das Faltboot in die Welt. Der Student Alfred Heurich, der seit Kindertagen Boote baute, hatte um 1900 ein Inuit-Kajak im Völkerkundemuseum gesehen. Inspiriert davon entwickelte er ein erstes Modell – es war der Prototyp des noch heute bekannten Faltboots. Die Jungfernfahrt mit seinem Faltboot moderner Bauweise, das den Namen „Luftikus“ trug, fand 1905 auf der Isar von Bad Tölz bis München statt.

Faltbootfahren wurde bis zum II. Weltkrieg ein Modesport und Deutschland war dabei der absolute Hotspot. Bei den 11. Olympischen Sommerspielen in Berlin wurde 1936 Faltbootfahren sogar zur olympischen Disziplin. Marktführer im Faltbootbau war die Firma Klepper, die seit 1907 Faltboote herstellt. Die Firma existiert in Rosenheim noch heute und hat nach eigenen Angaben in ihrer über 100jährigen Firmengeschichte 250.000 Faltboote verkauft. Nach den Kriegsjahren ließ die Beliebtheit des Faltbootfahrens jedoch nach. Zu seinen großen Zeiten zu Beginn des Jahrhunderts konnte der Sport bislang nicht mehr anknüpfen.

-

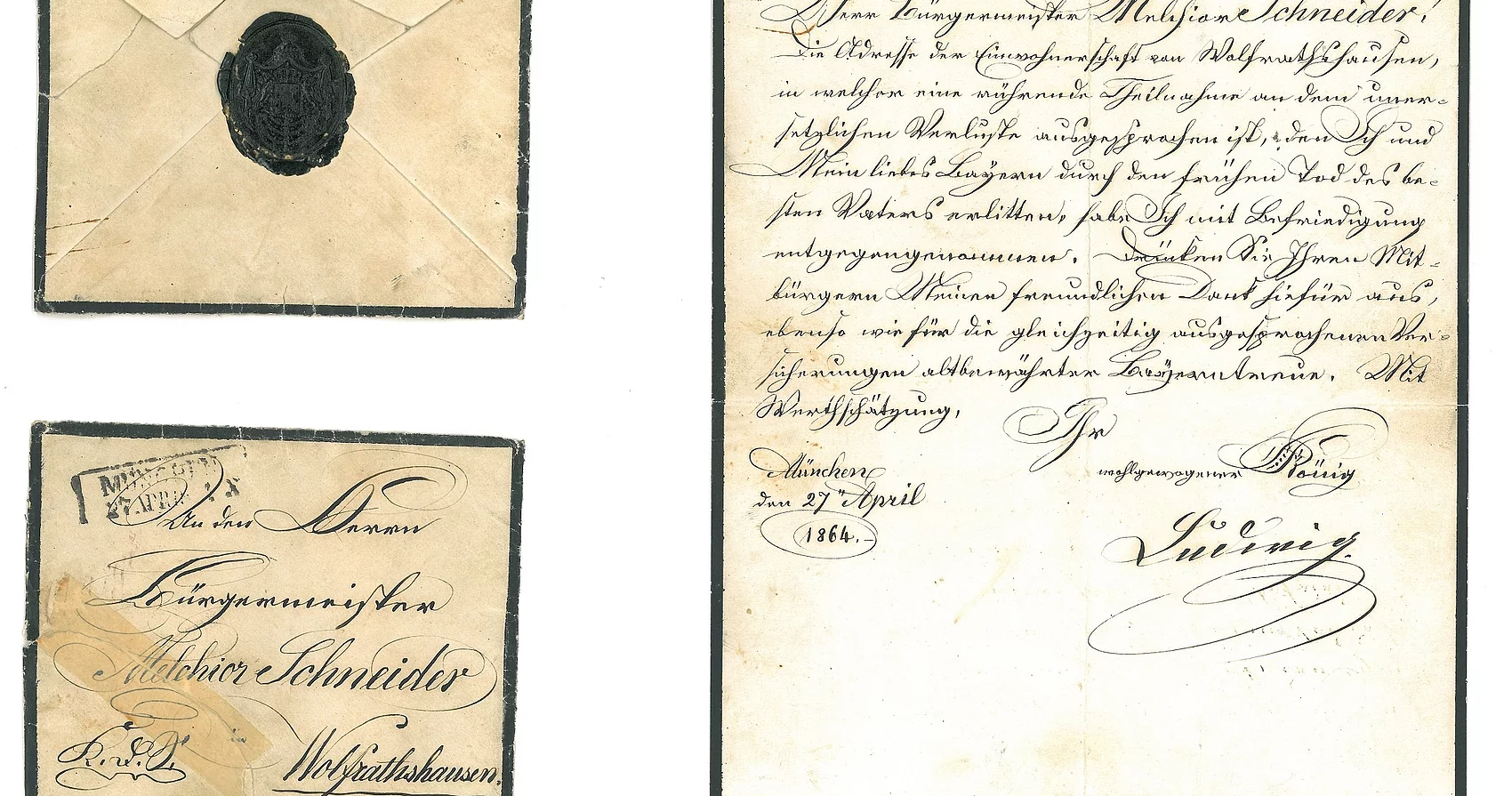

Brief von König Ludwig II. an Bürgermeister Melchior Schneider

Liebe Wolfratshauser Bürgerinnen und Bürger,

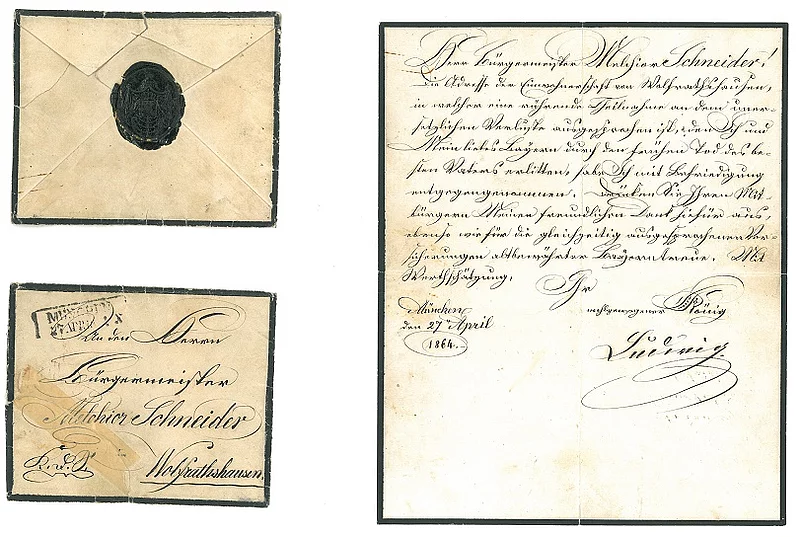

diesmal habe ich mich für einen Brief von König Ludwig II. an den damaligen Wolfratshauser Bürgermeister Melchior Schneider entschieden.

Hintergrund für diesen Brief war der kurz zuvor, am 10. März 1864, erfolgte Tod seines Vaters, König Max II. Dieser verstarb mit nur 52 Jahren. Heutzutage ist Max II. - im Gegensatz zu seinem Sohn - leider etwas in Vergessenheit geraten. Er begann seine Herrschaft, nachdem sein Vater König Ludwig I. auf Grund der Affäre mit Lola Montez und vor allem wegen seiner ziemlich restriktiven Herrschaftsweise 1848 mehr oder weniger zum Rücktritt gezwungen worden war. Max II. versuchte im Gegensatz zu seinem Vater verfassungsgerechter und moderner zu regieren. Er interessierte sich sehr für Wissenschaft und Literatur, war aber auch begeisterter Wanderer und Jäger. Aufsehen erregte er mit dem sogenannten "Nordlichterstreit", bei dem er zahlreiche Gelehrte aus Norddeutschland nach München lockte. Dies führte bei den Einheimischen zu teils heftiger Ablehnung. Sein Tod kam plötzlich und überraschend. Nach kurzer Krankheit verschied er. Sein erst 18-jähriger Sohn Ludwig musste das Königsamt übernehmen.

Anlässlich dieses tragischen Todesfalls ging nun ein Schreiben des Wolfratshauser Bürgermeisters Melchior Schneider an den neuen König. Was er genau geschrieben hat, lässt sich - zumindest von Wolfratshausen aus - nicht mehr sagen. Eventuell liegt das Schreiben jedoch noch im Geheimen Hausarchiv der Wittelsbacher in München. Jedenfalls muss Bürgermeister Schneider den richtigen Ton getroffen haben, denn am 27. April 1864 bekam er eine Antwort von König Ludwig II. persönlich unterschrieben, was nicht unbedingt selbstverständlich war:

Herr Bürgermeister Melchior Schneider!

Die Adresse der Einwohnerschaft von Wolfratshausen,

in welcher eine rührende Theilnahme an dem uner-

setzlichen Verluste ausgesprochen ist, den Ich und

Mein liebes Bayern durch den frühen Tod des be-

sten Vaters erlitten, habe Ich mit Befriedigung

entgegengenommen. Drücken Sie Ihren Mit-

Bürgern Meinen freundlichen Dank hiefür aus,

ebenso wie für die gleichzeitig ausgesprochenen Ver-

sicherungen altbewährter Bayerntreue. Mit

Werthschätzung,

München Ihr

den 27“ April wohlgesonnener König

1864 Ludwig

Über Ludwigs Aussage des besten Vaters kann man sicherlich streiten. Denn laut Zeitzeugen war Max II. nicht gerade der Traumvater. Er war wohl sehr distanziert zu seinen Söhnen Ludwig und Otto, und ließ sie sehr streng erziehen. Trotzdem dürfte Ludwigs Trauer nicht gespielt sein. Seinen Vater so jung zu verlieren stellt ja auch eine dramatische Ausnahmesituation dar. Umso ehrender für ihn, dass er sich dennoch die Zeit für dieses Schreiben genommen hat.

Sicher ist dieser Brief kein weltbewegendes Dokument voll politischer Sprengkraft. Aber es ist ein frühes, recht persönliches Zeugnis einer für Bayern sehr bedeutenden Person mit direktem Bezug zu unserer Stadt. Damit hat er meiner Meinung nach etwas Beachtung durchaus verdient, so wie viele andere der im Stadtarchiv vorhandenen Dokumente.

Nach diesem eher traurigen Brief werde ich Ihnen beim nächsten Mal eine lustigere Akte präsentieren.

Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!

Ihr Stadtarchivar Simon Kalleder

-

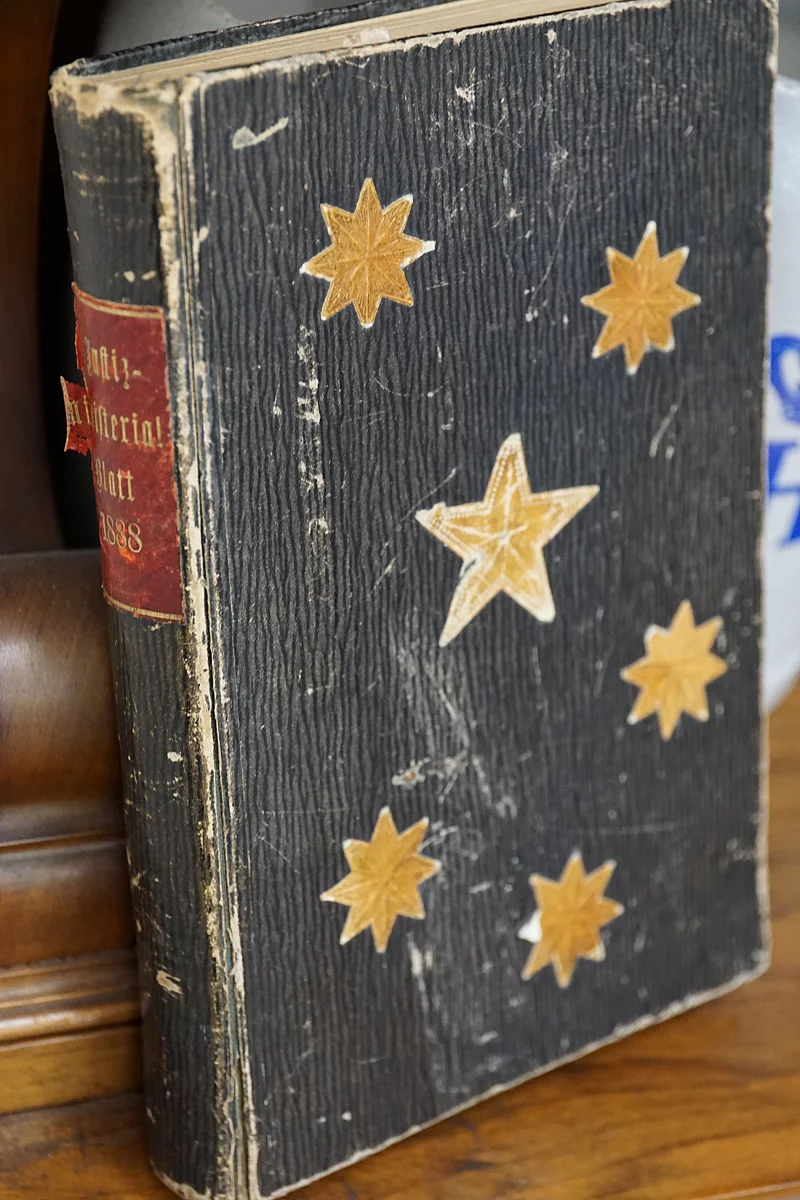

Altes Gesetzblatt mit neuer Bestimmung

Liebe Wolfratshauserinnen, liebe Wolfratshauser,

bei dem Neuzugang handelt sich um ein Justiz-Ministerial-Blatt aus dem Jahre 1888. Nun werden Sie denken, die Corona Zeit hat unserem Archivar das Gehirn komplett vernebelt, ein über hundert Jahre altes Gesetzblatt, recht viel fader geht’s ja wohl nimmer. Aber ganz so schlimm ist es dann auch nicht. Mit diesem Gesetzblatt ist nämlich etwas ganz Wunderbares passiert. Irgendwann, wohl etliche Jahrzehnte später, war ein verzweifelter Nikolaus auf der Suche nach einem goldenen Buch. Aus diesem liest er ja bekanntermaßen all die Fehler vor, aber auch die guten Eigenschaften der Leute, zu denen er geschickt wird. Fündig wurde er dann genau bei diesem Gesetzblatt. Mit königlich-bayerisch schwarzem Einband, und dem golden beschrifteten, rot unterlegten Buchschild strahlte es genau die Würde aus, die er qua seines Amtes benötigte. Um ihm noch einen weihnachtlichen Touch zu verpassen, verzierte er, oder der Kramperl, man weiß es nicht genau, es noch mit geprägten Papiersternen. Und fortan trat unser Gesetzblatt eine zweite Karriere als goldenes Nikolaus Buch an. Das schöne ist, dass sich so manche der Eintragungen darin erhalten haben. So erfahren wir unter anderem, dass der Toni folgen muss, und zwar sofort, aufs erste Wort. Die Großmutter wiederum soll sich mehr Ruhe gönnen, und sich nicht so sehr über böse Kinder aufregen.

Leider kann ich Sie diesmal zu keiner geplanten Veranstaltung einladen, da Corona uns da einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht hat. Hoffen wir, dass 2021 uns nach dem Seuchenjahr 2020 da eine Verbesserung bringt.

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch wünscht Ihnen Ihr Simon Kalleder

-

Skijöring in der Marktstraße

Lieber Wolfratshauserinnen und Wolfratshauser,

als Schmankerl aus dem Archiv habe ich Ihnen diesmal ein Foto aus den „wilden Zwanzigern“ rausgesucht. Es stammt aus der großartigen Sammlung Fritz Bauereis. Abgebildet ist ein Ereignis, dass es wohl so in Wolfratshausen nicht allzu oft gegeben haben dürfte. Skijöring war damals ein heißer Trend, in St. Moritz ließ man sich von Vollblut Pferden über den See ziehen. Beim Faschingszug Wolfratshausen wollte man dieses Erlebnis nun auch haben. Und wie man sieht tat es statt dem Vollblut Hengsten auch ein Mofa, und statt dem St. Moritzer See auch die Marktstraße.

A riesen Gaudi war’s bestimmt!

Ich wünsche Ihnen eine eine gute Zeit,

Ihr Simon Kalleder

-

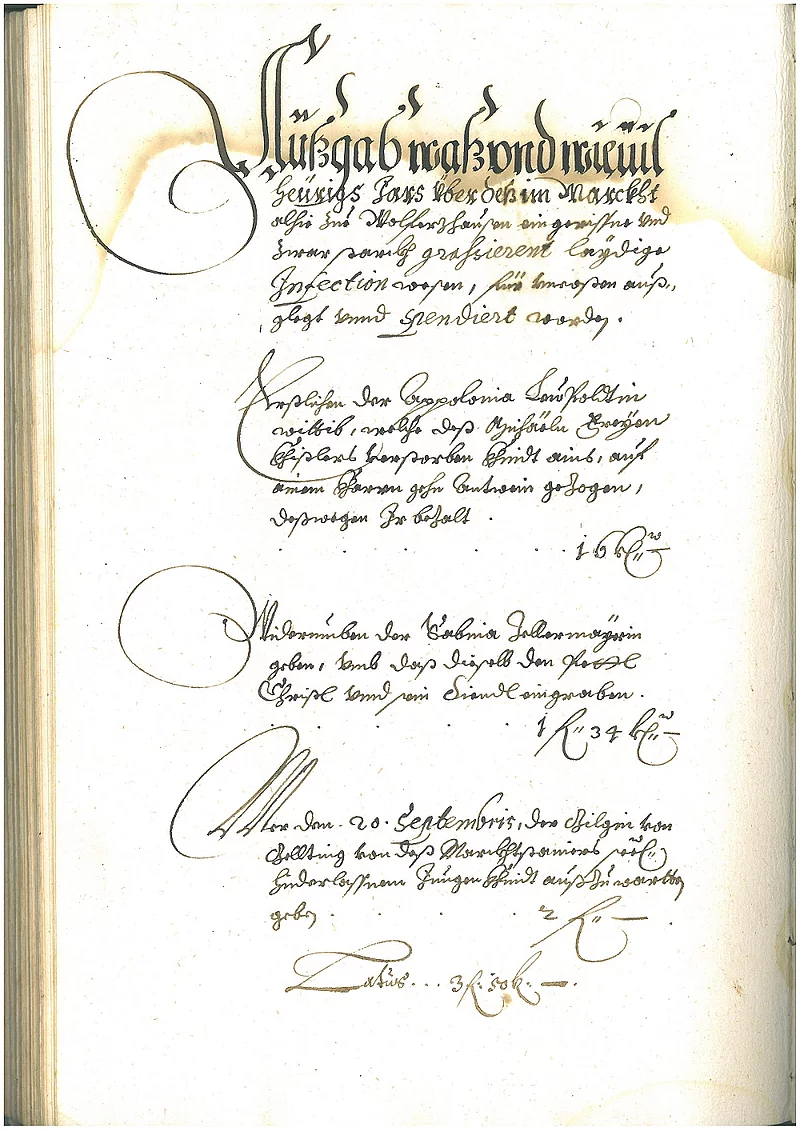

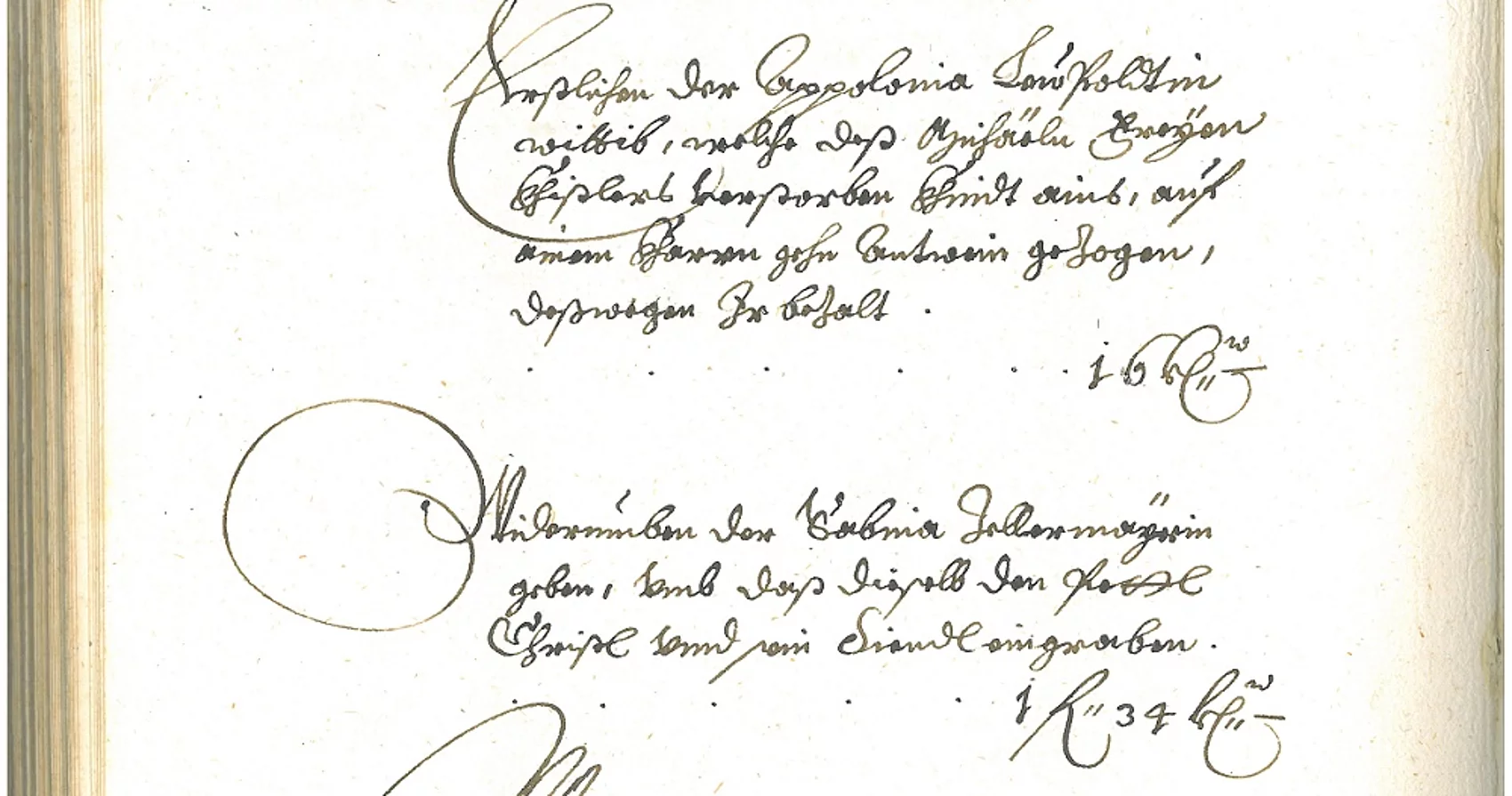

Seuchenjahre in Wolfratshausen

Liebe Wolfratshauserinnen, liebe Wolfratshauser.

nach dem Seuchenjahr 2020 scheint die Corona-Pandemie uns leider auch noch 2021 im Griff zu haben. Deshalb gibt es aus dem Stadtarchiv veranstaltungstechnisch momentan noch nichts Neues zu berichten.

Heute möchte ich Ihnen einen kurzen Einblick in eine Zeit geben, die heute oft vergessen wird, nämlich die des Dreißigjährigen Krieges von 1618-1648. Damals hatte Wolfratshausen ebenfalls mit einer Seuche zu kämpfen. Während der ersten Jahre spielte sich der Krieg weit entfernt von Isar und Loisach ab. Das änderte sich 1632 dramatisch. Im Mai kam eine schwedische Streitmacht vor die Tore des Marktes. Die Landfahne, die eigentlich zum Schutz Wolfratshausen existierte, war aber kurz zuvor zur Verteidigung Münchens abgezogen worden. Deshalb hatten die Schweden ein leichtes Spiel. Sie marschierten ein, brannten mehrere Häuser ab und ermordeten unter anderem den Bürgermeister. Bald nach diesem unerfreulichen skandinavischen Besuch kamen dann befreundete kaiserliche Truppen nach Wolfratshausen. Leider war befreundet damals ein ungefähr so dehnbarer Begriff wie heute in sozialen Netzwerken. Denn sie mordeten ebenfalls, leerten unsere Bier- und Essensvorräte, und kosteten den Markt extrem viel Geld. Und als ob all das noch nicht schlimm genug gewesen wäre, brach dann auch noch eine heftige Pestepidemie los. Deren Spuren sind nach fast 400 Jahren natürlich verwischt. So existieren die damaligen Sterbebücher, die Auskunft über die genaue Zahl der Toten gegeben hätten nicht mehr.

Einen Eindruck kann man dennoch auch heute noch bekommen, durch eine Quelle, bei der man es nicht erwarten würde. Denn die Kammerrechnung des Marktes von 1634 führt einen eigenen Punkt über die Kosten für das „grahsierent leydige Infectionwesen“. Dabei handelt es sich um Kosten, die für die Beerdigung von Pesttoten an verschiedenste Leute gezahlt werden mussten. Und die Bezahlung für diese Arbeiten sprechen eine klare Sprache. Immer höher werden die Auszahlungen, da anscheinend sonst niemand mehr dazu bereit gewesen wäre. Unser Heimatbuch vermutet eine Totenzahl von mindestens 150 bis zu 200 Toten. Das war bei der damals viel geringeren Einwohnerzahl ein heftiger Verlust. Neben der Kammerrechnung gibt es noch weitere Zeugnisse dieser schrecklichen Zeit. Am prominentesten dürfte die Sebastiani-Prozession sein. Aber auch die Kerze in unserer Stadtpfarrkirche St. Andreas ist erwähnenswert. Sie ist genauso lang, wie der Umfang des Marktes zum Zeitpunkt der Stiftung. Noch heute leuchtet sie bei den Gottesdiensten.

Bleiben Sie gesund,

Ihr Simon Kalleder

-

Saftfabrik - Wolfra

Heute möchte ich an ein besonderes Ereignis erinnern, das bei uns vor 90 Jahren stattfand. Andreas Stumpf, Bezirksgartenbaumeister und Lehrer an der Landwirtschaftsschule in Wolfratshausen, gründete eine Genossenschaft, deren Namen auch heute noch vielen von Ihnen bekannt sein dürfte: WOLFRA.

Andreas Stumpf, ursprünglich aus Unterfranken, muss in Sachen Obst ein ziemliches Genie gewesen sein. Er war erst 25, als er die Stelle in Wolfratshausen bekam, und setzte sich dabei gegen 72 Konkurrenten durch. Unter seiner Leitung wurden im Bezirk Wolfratshausen eine Baumschule sowie zahlreiche Obstbrennereien und Obstkeltereien gegründet. So wurde Wolfratshausen zu einem richtigen Zentrum des Obstanbaus. Sein im Nachhinein größter Coup gelang Andreas Stumpf dann aber mit der Entwicklung eines neuen Verfahrens zur Konservierung von „alkoholfreiem Süßmost“, wir würden wohl heute eher Saft sagen. 1930, also vor 90 Jahren ging er damit in die Produktion, zunächst im Rahmen des Obst- und Gartenbauvereins. Nach wenigen Monaten aber wurde der Erfolg zu groß, als dass er noch im Rahmen eines Vereins gestemmt werden konnte. Deshalb wurde beschlossen, die Süßmostproduktion künftig über eine Genossenschaft laufen zu lassen, die Geburtsstunde von WOLFRA. Der erste Produktionsort war übrigens der Haderbräukeller, später kam dann noch der Humplbräukeller dazu. Bei WOLFRA hat sich seitdem natürlich viel getan. Leider verließ die Firma später Wolfratshausen, existiert aber bis heute in Erding. Andreas Stumpf selbst verstarb 1963, und liegt am Dorfener Friedhof begraben.

Ihr Stadtarchivar

Simon Kalleder

-

Vergnügungsfloßfahrt anno 1912

Liebe Wolfratshauserinnen und Wolfratshauser,

bei dieser Fotografie handelt es sich um die älteste Aufnahme einer Vergnügungsfloßfahrt, die sich in unserem Stadtarchiv befindet. Mit 112 Jahren weist sie ein stolzes Alter auf, dass man ihr leider auch etwas ansieht. Bei den abgelichteten Gästen der „Agronomia“ dürfte es sich wohl um eine landwirtschaftliche Studentenverbindung handeln. Die bereits routiniert wirkende Inszenierung der Fotografie lässt vermuten, dass dies wohl bei weitem nicht die erste Floßfahrt dieser Art bei uns gewesen sein dürfte. Ob die anwesenden Damen und Herren aber auch ein Grund für das 1912 erfolgte Verbot des Nacktbadens bei Floßfahrten waren, wird sich leider wohl nicht mehr klären lassen.

Viele Grüße Ihr Stadtarchivar,

Simon Kalleder

-

1905 - studentisches Nacktbaden unerwünscht

Wir befinden uns im Jahr 1912. Seit ein paar Jahren sind die Wolfratshauser Flößer auf eine - wie wir heute wissen - sehr zukunftsfähige Idee gekommen: Die Touristenfloßfahrten. Durch die Isartalbahn kamen immer mehr Ausflügler und Sommerfrischler nach Wolfratshausen. Gleichzeitig nahm der Warenverkehr, der per Floß transportiert wurde, durch die Isartalbahn ab. Viele dieser Ausflügler wären nur zu gern auf den Flößen mitgefahren, zudem mussten sie ja ohnehin irgendwann wieder zurück nach München. Mit der nun einsetzenden Personenfloßfahrt ließ sich beides auf das Prächtigste verbinden. Unter den damaligen Gästen scheinen Studenten eine große Gruppe gebildet zu haben. Und hier kommen wir zum Anlass des Dokuments.

Denn was macht so ein Student (Studentinnen waren damals ja leider massiv die Ausnahme), wenn es heiß ist, er wohl vom Bier nicht mehr ganz nüchtern und berauscht vom Gefühl des Abenteuers einer Floßfahrt? Er springt ins Wasser. Und in Zeiten in denen es noch keine schnell trocknenden Badehosen aus Kunstfaser gab, sprang er wie Gott ihn schuf - also pudelnackert. Aber solch unsittliches Treiben ist in der damaligen Zeit nicht gerade erwünscht und so kommt es zu folgendem Vorgang, den ich Ihnen im transkribierten Originaltext vorstellen möchte:

Betreff: Wolfratshausen am 2. Juli 1912

Floßfahrten

I.

Bei Floßfahrten kommt es häufig

vor, daß junge Leute, insbesondere

Studenten sich in unmittelbarer Nähe

des Marktes am Floße völlig

entkleiden, um zu baden.

Dies gibt zu Beanstandungen Anlaß

und muß auf Hinterhaltung dieser

Ungehörigkeit umsomehr hingewirkt

werden, weil vielfach Kinder in der

Nähe sind.

Nach der ortspolizeilichen Vorschrift

vom 9. Oktober 1905 ist das Baden

in allen öffentlichen Gewässern des

Marktes Wolfratshausen, insbesondere

in der Loisach und dem Floßkanale

verboten (: ausgenommen, die gemeindliche

Badeanstalt und die Badehütten:)

II.

Lt. Bekanntgabe an die hiesigen

Floßleute mit dem Bemerken,

daß Zuwiderhandlungen gegen die

vorerwähnte ortspolizeiliche Vorschrift

dem Magistrate zu melden und hierbei

Die Zuwiderhandelnden namhaft

zu machen sind. Event. müßten

die beteiligten Floßleute für die

vorkommenden Uebertretungen

verantwortlich gemacht werden.

Vor Abgang des Floßes sind die

Teilnehmer jeweils auf die ortspol.

Vorschrift v. 9. X. 1905 aufmerksam zu

machen.

Magistrat Wolfratshausen

Eröffnet erhalten Seidl

Seb. Geringer

Seitner Kellerer

Augustin Kopfgutter

Kaspar Dreipler.

Kopfgutter u. Dreipler (?) wünschen, daß am

Loisachufer eine Tafel betr. „das Verbot über baden“

angebracht wird, da ihre mündl. Verwarnungen

Nicht befolgt werden.

-

Hochwasser 1910

Zum Thema Alpenfluss habe ich Ihnen heute eine historische Fotografie aus dem Jahre 1910 herausgesucht. Es zeigt den Blick ungefähr von der Höhe Schwankl-Eck auf den oberen Obermarkt und die Littig-Villa. Wie Sie sehen können, ist der Wasserstand bedrohlich, der Wasserpegel lag damals 60 cm über dem Straßenniveau! Solche Hochwasser waren damals jedoch gar nicht so selten, was man unter anderem auch an den angemalten Höchstständen am Buckhaus in der Johannisgasse sehen kann. Erst die Loisachregulierung in den 1920er Jahren schaffte hier Verbesserungen, zum Abschluss insbesondere im Bereich Weidach kam es aber erst in den 1950er Jahren.

Ihr Stadtarchivar Simon Kalleder

-

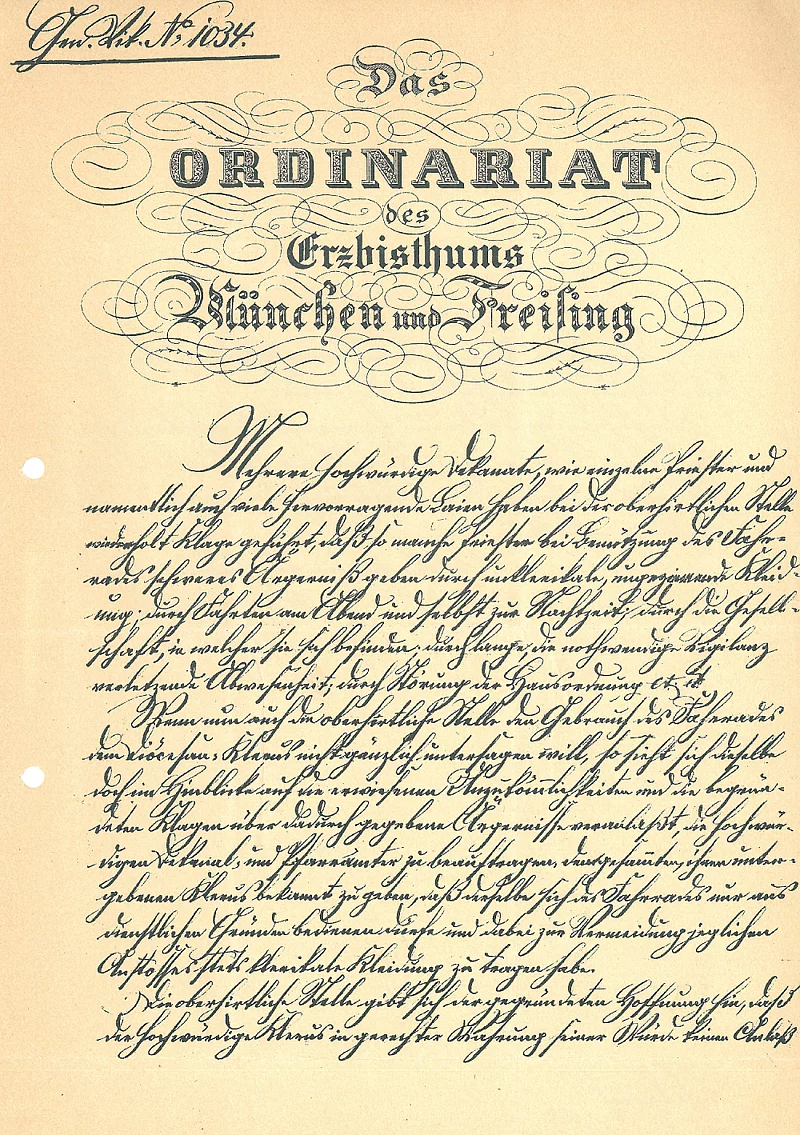

1900: Radelnde Pfarrer

Liebe Wolfratshauserinnen, liebe Wolfratshauser,

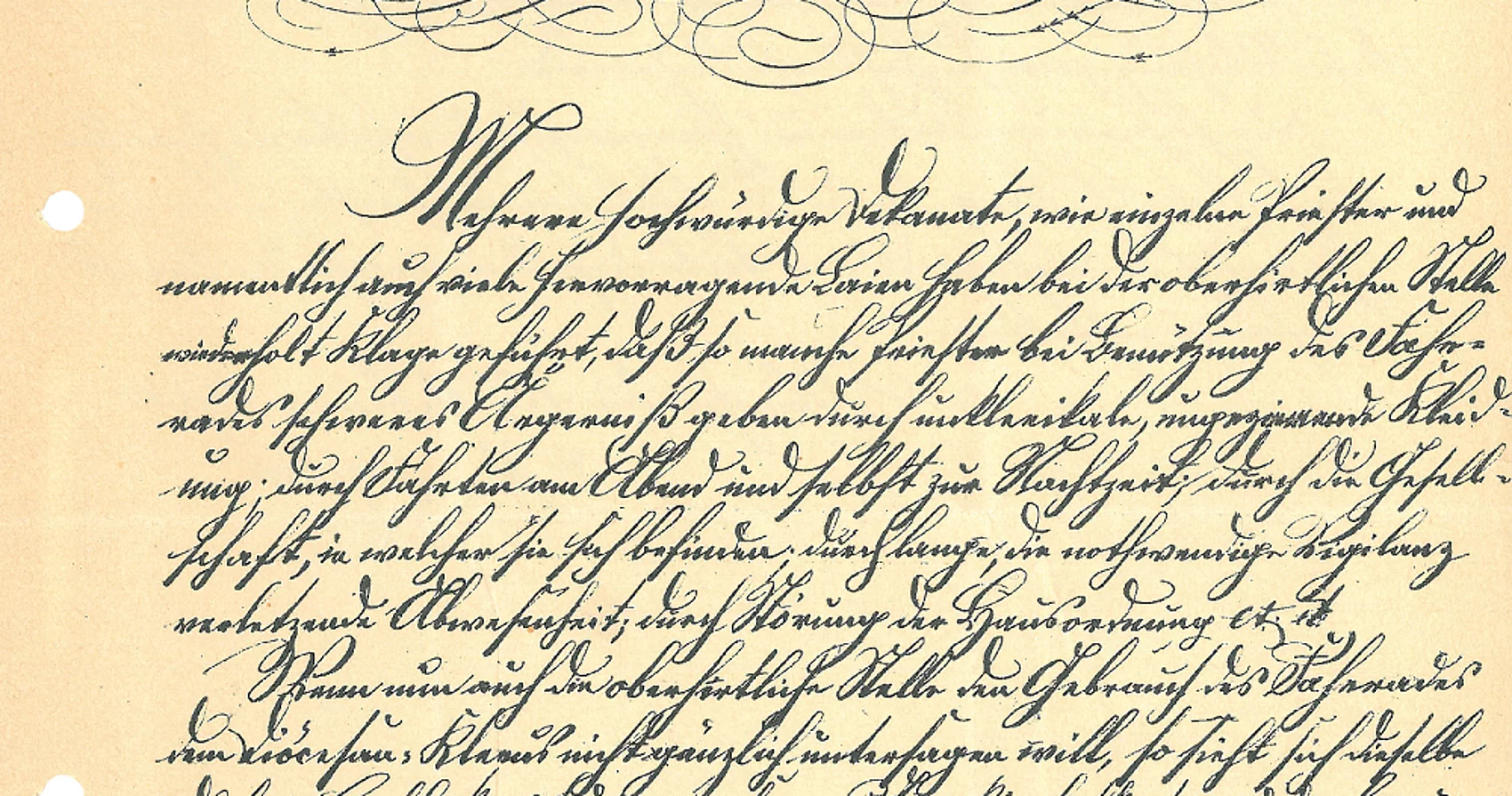

nach dem das Jahr 2018 historisch von kriegerischen Jubiläen geprägt war (400 Jahre 30-jähriger Krieg, 100 Jahre Ende I. Weltkrieg), ist das Jahr 2019 etwas „ziviler“. Dennoch wird es natürlich auch heuer wieder Veranstaltungen im Stadtarchiv geben. Ich möchte mich auf diesem Wege nochmals bei den zahlreichen Leihgeberinnen und Leihgebern der Weltkriegsausstellung bedanken, ohne Sie wäre diese Ausstellung nicht möglich gewesen!Natürlich möchte ich Ihnen auch in dieser Ausgabe einen Schatz aus unserem Archiv vorstellen. Es handelt sich um ein Schreiben aus dem Jahr 1900. Neben nacktbadenden Studenten und biertrinkenden und rauchenden Feuerwehrleuten gab es früher nämlich auch noch andere skandalöse Ärgernisse, nämlich fahrradfahrende Pfarrer! Was Dr. Stiglohner vom Erzbischöflichen Ordinariat zu dieser Angelegenheit im Jahr 1900 zu sagen hatte, können Sie im Folgenden lesen:

Das Ordinariat des Erzbistums München und Freising:

Mehrere hochwürdige Dekanate, wie einzelne Priester und

namentlich auch viele hervorragende Laien haben bei der oberhirtlichen Stelle

wiederholt Klage geführt, daß so manche Priester bei Benutzung des Fahr-

rades schweres Aergerniß geben durch unklerikale, ungeziemende Kleid-

ung; durch Fahrten am Abend und selbst zur Nachtzeit; durch die Gesell-

schaft, in welcher sie sich befinden; durch lange, die notwendige Vigilanz

verletzende Abwesenheit; durch Störung der Hausordnung, et. ct.

Wann nun auch die oberhirtliche Stelle den Gebrauch des Fahrrades

dem Diöcesan Klerus nicht gänzlich untersagen will, so sieht sich dieselbe

doch im Hinblicke auf die erwiesenen Unzukömmlichkeiten und die begrün-

deten Klagen über dadurch gegebene Ärgernisse veranlaßt, die hochwür-

digen Dekanat-und Pfarrämter zu beauftragen, dem gesamten, ihnen unter-

gebenen Klerus bekannt zu geben, daß derselbe sich des Fahrrades nur aus

dienstlichen Gründen bedienen dürfe und dabei zur Vermeidung jeglichen

Anstosses stets klerikale Kleidung zu tragen haben.

Die oberhirtliche Stelle gibt sich der gegründeten Hoffnung hin, daß

Der hochwürdige Klerus in gerechter Wahrung seiner Würde keinen Anlaß

(Seite 2)

Mehr zu den erwähnten Klagen geben und die vorstehend ertheilte oberhirt-

liche Weisung gewissenhaft erfüllen werde.

Die hochwürdigen Dekane und Pfarrvorstände erhalten den speciellen

oberhirtlichen Auftrage, bei der Qualifikation der Priester über den

Gebrauch des Fahrrades von Seite derselben eingehenden Bericht

anher zu erstatten.

München den 10. Februar 1900.

Dr M. Stigloher

-

Stadtarchiv Wolfratshausen

Stadtarchiv Wolfratshausen- Bahnhofstraße 12, 82515 Wolfratshausen

- 08171 76650

- stadtarchiv@wolfratshausen.de

- https://stadtarchiv.wolfratshausen.de

-